最近、昔の購買時代の取引先、元社の関係者、組織開発コンサルをしている会社の社長など、いろいろな方とお話ができたおかげで、これまでの業務経験と積水化学の歴史的経緯を参考にして事業と組織の成長モデルを作ることができました。モデルの大部分は、積水化学及び関係会社の在籍時代にイメージはできていたのですが、選択のY字路という案が浮かんできたお蔭で、全体のパズルピースがきれいにおさまったように思います。

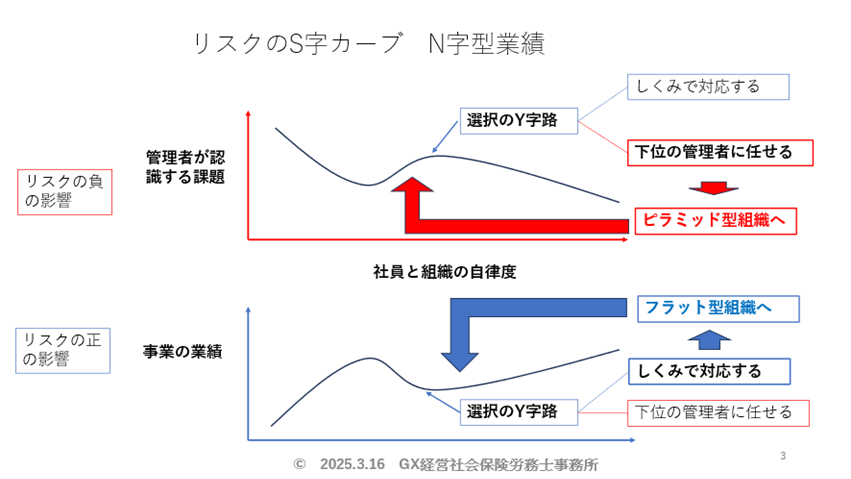

このグラフの特徴は社員と組織の自律度を右軸に、縦軸にリスクの負の影響と正の影響を置いて、

社員と組織の自律度と正・負の影響がどのように変化するのか?を会社員時代の経験から

事業と抱える課題の相関関係を一般論としてグラフ化したものです。

- 1) 事業の創業期は課題が山積みであり、課題解決に従って、業績も上がり始めます。業績が上がり忙しくなるにつれ、管理者は担当者に仕事を委ねますから、社員の自律度は上がっていきます。

- 2) 業績が上がり、新しい社員が投入されることにより、組織の中には新旧社員による見えないピラミッド構造が生まれ始めます。

- 3) 2)のときに適切な手が打てないと、組織内の課題が増え、業績が下がり始めます。その際に選択のY字路が現れてきます。下位の管理者に権限を委譲することで、この難局を乗り切るのか、組織の課題を解決するためにしくみづくりで対応するのかという選択です。前者を選択すると下位の管理者からこまめなチェックが入るようになり業績は再度向上し始めますが、社員の自律度は結果として下がっていくので、グラフの逆方向に組織を進めることになります。一方で、しくみで対応する場合は、中間管理職を設けずに現場担当者が動きやすいしくみをつくることで社員と組織の自律度が上がってくることを辛抱強く待つ必要が出てきます。

- 4) 社員の成長を待った結果、事業の業績は継続的な安定成長を始め、フラットな組織の中で社員の自律度も時間経過とともに自然に上がってくるようになります。新たな社員の投入も減らすことができるので、新入社員がしくみを理解する時間を持つこともできます。

現実には、4)のフェーズへ入るまでにいたらない組織、入ったけれども主要な社員が辞めてしまって1)に逆戻りする会社もあり、1)もしくは2)と3)の間で行きつ戻りつを繰り返す内に、トップを走る会社からだんだん遅れを取るようになってしまうことも多いのだと購買部門で様々な会社と取引しながら感じていました。一方で同業他社から大きく遅れを取った状況で4)のフェーズにある事業(商品・サービス)ばかりの場合、会社の競争力をだんだん失っていくことにもなりかねません。自分たちの事業環境を考えながら、どのポジションに組織を持っていくべきなのか、経営者の判断が必要になってきます。

このモデルに興味を持っていただけましたら、自分たちの会社及び事業(商品・サービス)は、今どのあたりにいるのか?いるべきなのか?考えてみてはいかがでしょうか。

ちなみに大企業ほど、利益を上げやすい環境にいる理由は、4)のフェーズに入った事業(商品・サービス)を数多く持って、その利益を使って新事業(商品・サービスのリニューアル含めて)を立ち上げながら成長を目指しているからと言えそうです。

また、管理者が認識している課題が社員と組織の自律度が上がるにつれて減っていくのは、課題を社員自身が自律して対応するからです。課題の総量は変わらないか、もしくは、業績の向上に伴ってリスクの総量は増えていきます。社員と組織が自律的に対応できない課題が増えたたため、業績が下がっている中でも先にY字路があることを信じて、社員と組織の自律度を上げ続けることのできる管理者を許容できるかどうかに経営者の理念と過去の経験値が反映されるのかもしれません。許容できる経営者のいる組織では、4)のフェーズに入っているのに、辞めていく社員も少ないでしょう。会社に愛着を持って在籍したまま、現在の事業を改善したり、新事業(商品・サービス)を提案してくれるようになるのだと思います。